キャッシュレス化が進む中、多くの消費者が「かざすだけ」のスムーズな支払い体験を求めています。そんな中、店舗にとっても導入しやすく、操作も簡単な「タッチ決済」が注目を集めています。

本記事では、タッチ決済を初めて導入しようとしている店舗・事業者の方に向けて、導入の基本からレジ操作、トラブル対応、そして売上活用術まで、実践的にわかりやすく解説していきます。

この記事を読めば、あなたの店舗でもタッチ決済を“安心して”導入・運用できるようになります。

「Square」ならタッチ決済の導入から運用まで徹底サポート!

導入前に知っておきたい!タッチ決済の基本とメリット

・タッチ決済とは?その仕組みと種類をわかりやすく解説

・なぜ今タッチ決済?非接触ニーズとキャッシュレス推進の流れ

・タッチ決済に対応している主要ブランド(VISA、Mastercardなど)

・導入することで得られる店舗側のメリットとは?

・お客様に選ばれる店舗づくりの第一歩

タッチ決済とは?その仕組みと種類をわかりやすく解説

タッチ決済とは、クレジットカードやスマートフォンなどを専用端末に「かざすだけ」で支払いが完了する非接触型の決済方法です。正式には「コンタクトレス決済」と呼ばれ、主にNFC(近距離無線通信)という技術を使っています。レジでの操作がスムーズになり、現金やカードの挿入、暗証番号の入力などが不要な場合が多く、支払いの時間が大幅に短縮されるのが特徴です。

タッチ決済にはいくつかの種類があります。代表的なのは、VISAの「Visaのタッチ決済」、Mastercardの「Mastercard Contactless」、JCBの「JCB Contactless」などです。これらは、カードそのものにNFCチップが内蔵されているほか、スマートフォンやスマートウォッチにカード情報を登録することで、端末をかざしての支払いも可能になります。

タッチ決済を導入することで、会計時間の短縮だけでなく、現金受け渡しのミス防止や衛生面での安心感も得られます。とくにコロナ禍以降は「非接触」がキーワードになっており、消費者からの需要も急増中です。今後、さらに普及していくと予測されているので、導入はまさに今がチャンスです。

→Squareの「スマホでタッチ決済」なら初期費用0円でタッチ決済が導入できる!

なぜ今タッチ決済?非接触ニーズとキャッシュレス推進の流れ

近年、タッチ決済の注目度が急上昇しています。その背景には、2つの大きな流れがあります。1つ目は「非接触ニーズ」、2つ目は「キャッシュレス社会への移行」です。

まず「非接触ニーズ」ですが、新型コロナウイルスの流行をきっかけに、多くの消費者が「人との接触を避けたい」という意識を持つようになりました。現金の受け渡しやカードの手渡しさえも避けたいという声が多く、その中でタッチ決済は「触れずに支払える」方法として脚光を浴びるようになったのです。

もうひとつの流れは、国や自治体による「キャッシュレス推進政策」です。日本政府は2025年までにキャッシュレス決済比率を40%に引き上げるという目標を掲げており、ポイント還元や導入支援制度などを通じて事業者の導入を後押ししています。

こうした時代の流れに乗ることで、店舗も時代に即したサービスを提供できるようになります。特に若年層や訪日観光客などは、現金を持ち歩かない傾向があるため、タッチ決済の導入は顧客満足度アップにもつながります。

タッチ決済に対応している主要ブランド(VISA、Mastercardなど)

タッチ決済は、さまざまな国際ブランドに対応しています。主要なブランドとしては、以下のようなものがあります。

| ブランド名 | サービス名称 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| VISA | Visaのタッチ決済 | 世界シェアNo.1。多くの店舗で対応可能。 |

| Mastercard | Mastercard Contactless | 高速処理が特徴。セキュリティにも定評あり。 |

| JCB | JCB Contactless | 日本発のブランド。国内での利用に強い。 |

| American Express | Amexコンタクトレス | 富裕層向けのブランドとして人気。 |

| 銀聯(UnionPay) | QuickPass | 中国人観光客向けに導入が進んでいる。 |

これらのブランドは、それぞれ異なる特徴を持っていますが、いずれも「かざすだけ」で支払いができることに変わりはありません。導入の際は、自店舗の客層や利用状況を踏まえて、どのブランドに対応するかを決めることが重要です。

観光客が多いエリアでは、海外ブランド(特にVISA、Mastercard、銀聯)への対応が必須になりますし、地域密着型の店舗であればJCBや交通系ICカードなどの導入も検討するとよいでしょう。

導入することで得られる店舗側のメリットとは?

タッチ決済を導入することで、店舗側には多くのメリットがあります。まず一番大きいのは「会計のスピードアップ」です。レジでの現金のやり取りや暗証番号の入力が不要なため、1件あたりの会計時間が短縮されます。その結果、ピークタイムでもスムーズにお客様をさばけるようになり、回転率アップにつながります。

次に、「人為的ミスの削減」が挙げられます。現金の受け取りやお釣りの渡し間違いがなくなり、スタッフの負担も軽減。特に新人やアルバイトが多い店舗では大きな効果を発揮します。

さらに、「売上の可視化」が進むのも大きな利点です。タッチ決済を含むキャッシュレス決済は、取引履歴がすぐにデータとして残るため、売上分析や在庫管理、経営改善にも役立ちます。

また、「衛生面」や「防犯対策」としても優れており、現金を扱わないことで感染症対策や盗難リスクの軽減にもつながります。全体的に店舗の「スマート化」が進み、他店との差別化ポイントにもなるでしょう。

お客様に選ばれる店舗づくりの第一歩

現代の消費者は、支払い方法の多様化を求めています。現金だけの対応では、せっかく来店してくれたお客様が「不便だな」と感じてしまう可能性があります。特に若い世代や外国人観光客は、タッチ決済やスマホ決済に慣れているため、対応していないだけでリピート率が下がることもあり得ます。

お客様に選ばれる店舗になるためには、「どんな決済方法に対応しているか」が重要なポイントです。タッチ決済を導入することで、「このお店は最新の支払い方法が使える」「時代に合っている」と好印象を持ってもらえる可能性が高まります。

また、店舗内外にステッカーやPOPなどで「タッチ決済対応」をアピールすれば、お客様の安心感も増し、「入りやすさ」「買いやすさ」が向上します。ちょっとした工夫が、集客にも繋がるので、タッチ決済は「ただの支払い方法」ではなく「お客様とのコミュニケーション手段」と捉えると良いでしょう。

「Square」ならタッチ決済の導入から運用まで徹底サポート!

タッチ決済導入に必要な機器と準備とは?

・対応レジ・端末はどれがいい?選び方のポイント

・ICカードリーダーとNFC対応の違いと特徴

・導入前に必要な契約や手続きまとめ

・決済代行会社の選び方と比較ポイント

・店舗の通信環境は大丈夫?ネット接続の確認事項

対応レジ・端末はどれがいい?選び方のポイント

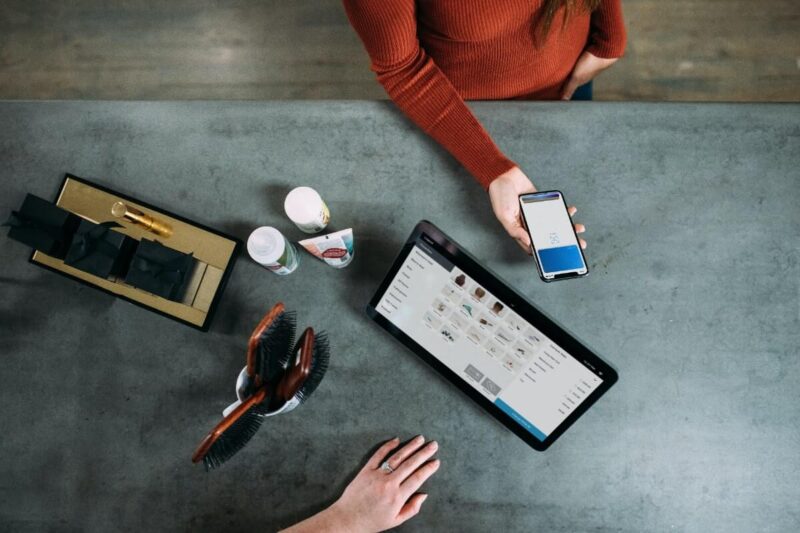

タッチ決済を導入するには、対応したレジや決済端末を用意する必要があります。一般的には、タッチ決済対応のICカードリーダーが必要で、NFCに対応している機種を選ぶことがポイントです。現在の多くのレジシステムはキャッシュレス決済に対応していますが、古い機器だと対応していない場合があるため、事前に確認しましょう。

選ぶ際には「POSレジと連動できるか」「ネット接続が安定しているか」「複数のブランドに対応しているか」などが重要です。たとえば、Airペイ、STORES 決済、Square などの端末は、コンパクトで持ち運びも可能、さらにVISAやMastercardなど複数ブランドに対応しており、初期費用が安い点で人気があります。

また、将来的にQR決済や電子マネーにも対応したいと考えている場合は、拡張性のあるレジや端末を選ぶのが賢明です。タブレット型のPOSレジなどは、アプリの追加で機能を広げられるため、導入後の柔軟な対応が可能です。

価格面も気になるところですが、月額費用や決済手数料、導入サポートの有無などを比較して、自店舗に最適な端末を選びましょう。安さだけでなく「使いやすさ」と「サポート体制」が、導入後の安心に直結します。

ICカードリーダーとNFC対応の違いと特徴

ICカードリーダーとNFC対応リーダーは、一見似ているようで異なる特徴を持っています。ICカードリーダーは、主にカードを「差し込んで」読み取るタイプのもので、クレジットカードのICチップ情報を読み取ることができます。一方、NFC対応リーダーは、「かざすだけ」でカードやスマホから情報を読み取れるのが特徴です。

タッチ決済を導入したい場合は、NFC対応リーダーが必須です。カードにNFCチップが内蔵されていれば、読み取り端末にタッチするだけで支払いが完了します。最近では、Apple PayやGoogle Payなどスマホを使ったNFC決済も普及しており、これらに対応するにはNFC機能があることが前提となります。

両方の機能を備えた「一体型端末」も多く存在します。例えば、Squareのターミナル端末や、STORESターミナルなどは、ICチップ読み取りとNFCタッチ決済の両方に対応しており、非常に便利です。

まとめると、「ICカードリーダー=差し込み型」、「NFC対応=タッチ型」と覚えるとわかりやすいです。導入時には、自分の店舗で提供したい決済方法がどちらなのかをしっかり確認しましょう。

→Squareレジスターとは?導入のメリットや費用について解説!

導入前に必要な契約や手続きまとめ

タッチ決済の端末を用意したら、すぐに使えるというわけではありません。まず必要になるのが、「決済代行業者」との契約です。この契約によって、クレジットカードや電子マネーを使った決済ができるようになります。

手続きの流れはおおよそ以下の通りです:

決済代行業者を選定

申込書類の提出(店舗情報・銀行口座など)

審査(1~2週間程度)

契約締結と端末発送

端末の初期設定・導入サポート

審査はカード会社や代行業者によって異なりますが、事業内容や店舗の信頼性が確認されます。提出書類には、法人登記簿謄本や開業届、店舗の写真などが求められる場合もあります。

このプロセスが完了すると、ようやく店舗でタッチ決済を受け付けられるようになります。スムーズな導入のためには、早めに必要書類を用意し、スケジュールに余裕を持って動くことが大切です。

→Square(スクエア)タッチ決済の導入方法は?利用者のクチコミを暴露!

決済代行会社の選び方と比較ポイント

タッチ決済を導入する際は、決済代行会社の選び方が重要です。代表的な会社としては、「Airペイ(リクルート)」「STORES 決済」「Square」「楽天ペイ」などがあり、それぞれ提供内容や手数料に違いがあります。

選ぶ際の比較ポイントは以下の通りです:

| 比較項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 対応ブランド数 | VISA、Mastercard、JCBなどに対応しているか |

| 初期費用 | 端末代金、導入費用が無料かどうか |

| 決済手数料 | 1決済あたりの手数料率(3%前後が一般的) |

| 入金サイクル | 売上金がいつ口座に振り込まれるか(翌日〜月1回) |

| サポート体制 | 設定やトラブル時の対応が手厚いかどうか |

たとえば、Airペイはサポートが手厚く、端末費用も無料キャンペーンを実施していることが多いので、導入のハードルが低いです。Squareは海外でも使われており、シンプルな操作性が魅力です。

単に安いからという理由ではなく、自店舗のニーズや客層に合った決済代行会社を選ぶことが成功のカギになります。

店舗の通信環境は大丈夫?ネット接続の確認事項

タッチ決済をスムーズに使うためには、インターネット回線が安定していることが前提になります。というのも、決済情報はリアルタイムで送信されるため、通信が不安定だと処理が止まったり、失敗したりする恐れがあるからです。

ほとんどの決済端末はWi-Fiまたはモバイル通信(4G/LTE)に対応しています。自店舗のWi-Fi環境が弱い場合は、専用の通信端末(ルーターやSIM付き端末)を選ぶと安心です。

また、電波干渉が起きやすい場所(地下、鉄筋ビル、厨房付近など)では通信トラブルが発生しやすいので、設置場所を工夫したり、通信強化の対策を講じる必要があります。

回線の速度だけでなく、「接続の安定性」も非常に重要です。できれば、導入前にテスト利用をしておくと安心ですし、事前に通信業者や代行会社に相談しておくとトラブルを防げます。

レジ操作はこう変わる!タッチ決済時のオペレーションを解説

・タッチ決済時の基本的なレジ操作フロー

・エラー時の対応方法とよくあるトラブル対処法

・レシートや明細の出力方法と注意点

・スタッフへの操作研修はどうする?

・高齢のスタッフでも扱いやすくする工夫

タッチ決済時の基本的なレジ操作フロー

タッチ決済を導入すると、会計時のレジ操作がどのように変わるのか気になる方も多いでしょう。実は、基本的な流れはとてもシンプルで、スタッフにとっても覚えやすいのが特徴です。

お客様の購入商品を通常どおりレジに入力

合計金額が表示されたら、「クレジット」や「タッチ決済」を選択

お客様に「カードまたはスマホを端末にかざしてください」と案内

タッチ音またはランプで決済完了の合図

レシートを発行・お渡しして完了

暗証番号の入力やサインが不要なことが多く、会計時間は10秒ほどで完了します。もちろん、高額な決済や一部のカードでは暗証番号が必要になることもありますが、それでも現金と比べて非常にスムーズです。

また、スマホやスマートウォッチを使った決済もこの操作フローで対応可能です。店員が端末を操作する部分はほとんど変わらないため、現場での混乱も少なく済みます。初めてでもすぐに慣れることができるため、導入のハードルは決して高くありません。

エラー時の対応方法とよくあるトラブル対処法

タッチ決済は便利ですが、まれにエラーが発生することもあります。その際に焦らず対応できるよう、よくあるトラブルと対処法をあらかじめ知っておきましょう。

よくあるエラー例と対応方法:

| トラブル内容 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 決済が反応しない | カードが非対応、磁気不良、端末トラブル | 別のカードやスマホで試す/端末再起動 |

| タッチ音が鳴らない | 端末がスリープ状態/通信不良 | 端末を再接続/Wi-Fi確認 |

| 金額が違っていた | レジ入力ミス | 決済をキャンセルし、正しい金額で再入力 |

| 二重決済されたように見える | 通信遅延による誤解 | 利用明細や決済履歴を確認して説明 |

| お客様が操作方法を間違える | 初めての利用・不慣れ | 丁寧に案内し、再度試してもらう |

特に重要なのは、「お客様への丁寧な対応」です。万が一エラーが発生しても、冷静に「もう一度試してもよろしいですか?」「少々お時間をいただきます」と声かけすることで、安心感を与えることができます。

また、スタッフ間でトラブル対応マニュアルを共有しておくと、誰が対応しても一定のサービスレベルが保てます。簡易なチェックリストをレジ付近に貼っておくのもおすすめです。

レシートや明細の出力方法と注意点

タッチ決済を導入した後でも、レシートの発行は非常に大切です。お客様によっては「明細がないと不安」「会社に提出する必要がある」といったニーズがあるため、対応は欠かせません。

多くのPOSレジや決済端末は、タッチ決済完了後に自動でレシート出力される設定になっていますが、中には設定変更が必要な場合もあります。導入時に「レシート出力の有無」「店舗控えの印刷有無」などの項目を確認しておきましょう。

また、お客様にレシートを渡す際は「タッチ決済でのお支払いが完了しております」と一言添えると、支払いが済んでいることが明確になり、安心感を与えられます。

最近では、紙のレシートではなく「電子レシート(メールやアプリで送付)」に対応している店舗も増えています。これにより、レジ業務の簡略化や紙コストの削減にもつながります。自店舗の顧客層に合わせて、紙と電子の両方に対応するのもよい選択です。

スタッフへの操作研修はどうする?

タッチ決済をスムーズに運用するには、スタッフの理解と習熟が欠かせません。とくにレジ操作が日常業務の中心である店舗では、「誰が担当しても同じ対応ができる」ことが理想です。

操作研修の進め方としては、以下のようなステップがおすすめです:

導入前に端末の基本操作を動画やマニュアルで説明

実際の端末を使って模擬決済の練習(成功・エラー時両方)

よくある質問やトラブルへの対応方法を共有

POPや案内文の設置方法もスタッフと一緒に確認

定期的にフォローアップ研修を実施し、忘れや誤操作を防止

特にパート・アルバイトなど入れ替わりがある職場では、紙の手順書やチェックリストを用意しておくと非常に役立ちます。

また、「○○さんに聞けば分かる」という属人化を避けるために、全員が基本操作を習得できる体制を整えておくことが、店舗全体の信頼感にもつながります。

高齢のスタッフでも扱いやすくする工夫

高齢のスタッフが多い店舗では、「新しい機械は難しそう」「操作を覚えるのが不安」という声が出ることも少なくありません。こうした不安を解消するためには、操作をシンプルにし、繰り返しのトレーニングで安心感を持たせることが重要です。

具体的な工夫としては:

操作ボタンにシールで色分けをする

よく使う操作は手元の「操作早見表」にまとめて貼る

実際の操作を紙芝居形式や写真付きマニュアルで説明

成功体験を重ねるため、最初は1日数件だけ担当する

わからないときにすぐ聞ける「サポート係」を決めておく

タッチ決済は「タッチするだけ」というシンプルさが最大の特徴です。高齢のスタッフでも、慣れてしまえばスムーズに使いこなせます。新しい技術を「難しい」と思わせないよう、気持ちに寄り添ったサポートが成功のポイントです。

「Square」ならタッチ決済の導入から運用まで徹底サポート!

お客様への案内とトラブル対応マニュアル

・タッチ決済を使えることを伝える方法(POP・ステッカーなど)

・利用方法が分からないお客様への対応トーク例

・誤操作・誤請求が起きた場合の対応フロー

・スマホや時計での決済など新しい支払い方法の説明

・クレームを未然に防ぐ丁寧な声がけのコツ

タッチ決済を使えることを伝える方法(POP・ステッカーなど)

タッチ決済を導入したら、それをしっかりと「お客様に伝える」ことが重要です。せっかく便利な決済方法を取り入れても、使えることが伝わっていなければ意味がありません。実際、タッチ決済が導入されているかどうかを入口やレジ前で確認するお客様は少なくありません。

おすすめの方法は、目に入りやすい場所にPOPやステッカーを貼ることです。店舗入口のガラス扉やレジ前のカウンターなど、お客様が自然と目を向ける場所に、「Visaのタッチ決済対応」「スマホ決済OK」などの表示を貼りましょう。

また、クレジットカードブランド各社が提供している公式ステッカーを利用することで、信頼感もアップします。見たことのあるロゴが表示されていれば、お客様も安心して使えると感じやすくなります。

さらに、目立つ位置に「タッチするだけ!簡単・スピーディー」など、利便性をアピールするキャッチコピーを入れるのも効果的です。日常的に現金払いに慣れている方にも興味を持ってもらえるきっかけになります。

利用方法が分からないお客様への対応トーク例

タッチ決済を知らない、あるいは使ったことがないお客様にとっては、「どうやって使うの?」という疑問がつきものです。そんな時こそ、スタッフの声かけが重要です。丁寧で分かりやすい説明が、お客様の不安を解消し、次回からも気軽に使ってもらえるきっかけになります。

以下は、実際に使えるトーク例です:

「こちらの端末に、カードやスマホをかざすだけでお支払いいただけます。」

「暗証番号の入力は不要ですので、すぐに完了しますよ。」

「スマホのSuicaやPayPayと同じように、ピッとタッチしてみてください。」

特に高齢のお客様や初めての方には、「一緒にやってみましょうか?」と声をかけて、操作をゆっくり見守るのも効果的です。焦らず、安心して使っていただける雰囲気を作ることが、店舗の信頼につながります。

また、説明が難しいときには、簡単な図解入りPOPを手元に置いておくのも有効です。「この絵のようにかざしてください」と視覚的に伝えることで、言葉が通じにくい外国人観光客にも対応できます。

誤操作・誤請求が起きた場合の対応フロー

タッチ決済はスムーズな支払いが可能ですが、まれに誤操作や二重決済が発生することもあります。そうしたときに、店舗側が冷静に、丁寧に対応することが、お客様との信頼関係を保つポイントになります。

以下は、誤請求が起きた場合の一般的な対応フローです:

お客様からの申告を受ける

決済端末の履歴で取引状況を確認

二重決済があれば、即座にキャンセル手続きを案内

決済代行会社への確認・サポート依頼(必要に応じて)

お客様には、キャンセル処理の控えや明細を渡して説明

重要なのは、決してお客様を疑ったり、責任を押しつけたりしないことです。「念のため確認させていただきますね」と柔らかく対応し、手続きが完了したら「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と一言添えましょう。

また、万が一店舗側では対応が難しい場合は、「カード会社へのお問い合わせ方法」などを丁寧に案内することも必要です。トラブルをきっかけに信頼を失わないよう、誠実な対応を心がけましょう。

スマホや時計での決済など新しい支払い方法の説明

最近では、カードだけでなく、スマホやスマートウォッチを使ったタッチ決済も一般的になってきました。Apple Pay、Google Pay、Garmin Pay、Fitbit Payなど、利用できる端末も多様化しています。

お客様から「これ、使えますか?」と聞かれたとき、スタッフがしっかりと答えられると安心感を与えられます。

スマホ決済の場合、主に「NFC対応のスマホ」であればタッチ決済が可能です。iPhoneならApple Pay、AndroidならGoogle Payに対応していれば、カードを登録しておくだけで、かざすだけで支払いが完了します。

スマートウォッチの場合も仕組みは同じで、事前にカード情報を登録しておけば、「時計を端末にかざすだけ」で支払いが完了します。店舗側の操作は変わらないため、通常通り「クレジット(タッチ)」で処理すれば問題ありません。

このような新しい決済方法を理解しておくことで、お客様からの信頼度もアップします。「もちろん、時計でも使えますよ」と即答できれば、お客様にとっても使いやすい店舗として印象に残ります。

クレームを未然に防ぐ丁寧な声がけのコツ

クレームは「操作ミス」や「意思疎通の不足」が原因で起きることが多く、ちょっとした声がけで防げる場合がほとんどです。とくにタッチ決済では、操作が短時間で終わるため、確認のタイミングを逃さないように注意が必要です。

例えば、以下のような一言を添えるだけで安心感が増します:

「今、決済が完了しました。ありがとうございました。」

「少し時間がかかる場合がありますが、お待ちくださいね。」

「この端末にピッとタッチしてみてください。」

「レシートが出たら完了ですので、お受け取りください。」

「決済が通らなかった場合は、もう一度ご案内いたします。」

また、決済エラーや操作がうまくいかなかったときも、「よくあることなので、もう一度やってみましょう」と前向きな声がけをすると、お客様も安心して対応してくれます。

ちょっとした心配りや丁寧な言葉遣いが、トラブルを未然に防ぎ、リピートにつながる大きな要因となります。

導入後の売上分析と今後のキャッシュレス対応戦略

・タッチ決済の利用率を確認する方法

・現金との比率や客単価の変化をチェックしよう

・データを活用した販促施策のヒント

・他のキャッシュレス(QR決済・電子マネー)との連携は?

・タッチ決済から広がるDX化の第一歩

・この記事のまとめ

タッチ決済の利用率を確認する方法

タッチ決済を導入したあと、実際にどれだけ利用されているのかを把握することはとても重要です。導入して満足するのではなく、「どのくらい活用されているか」「どの時間帯や曜日に多いか」「どんな層のお客様が利用しているか」などを分析することで、経営改善や販促にもつなげることができます。

利用率の確認方法は、主に以下の3つです:

POSレジの売上管理画面で確認

決済代行会社の管理画面(ダッシュボード)で確認

月次レポートやCSVデータのダウンロードで集計

たとえば、AirペイやSquareなどのサービスは、アプリやウェブで「クレジットカード」「電子マネー」「タッチ決済」など、決済種別ごとに集計されたデータが閲覧できます。グラフや表で視覚的に確認できるため、経営者でなくても感覚的に理解しやすいです。

また、過去の月と比べて「タッチ決済の割合が伸びているか」「現金との差がどうなっているか」を見ることで、今後の対応策も立てやすくなります。数値に基づいた経営判断は、小さな店舗でも大きな武器になります。

現金との比率や客単価の変化をチェックしよう

キャッシュレス決済、とくにタッチ決済を導入したことで、「現金とカードの比率がどう変化したのか」「客単価に変化があったのか」を確認することも非常に重要です。こうした変化は、店舗の運営や今後の戦略を考えるうえでのヒントになります。

一般的に、キャッシュレス決済が増えることで以下のような傾向が見られます:

客単価が上がる:現金だと「手持ち分だけ使おう」と考える人が多い一方、キャッシュレスだと心理的に「少し多く買ってもいいかな」となりやすい

会計時間が短くなる:回転率が上がることで、ピーク時の混雑緩和に

若年層の来店が増える:タッチ決済に慣れている世代が、気軽に来店しやすくなる

こうした変化をデータで確認することで、例えば「タッチ決済を使うお客様向けにポイントアップキャンペーンを実施しよう」といった施策にもつなげられます。

毎月の売上データや客単価をExcelなどで簡単にグラフ化しておくと、数字の変化が一目で分かり、スタッフとも共有しやすくなります。

データを活用した販促施策のヒント

タッチ決済のデータは、販促や集客にも大きく役立ちます。たとえば、決済のタイミングや利用頻度、客単価などの情報をもとに、次のような販促を考えることができます。

タッチ決済利用者限定の割引や特典:「タッチ決済でお支払いの方は5%OFF」「○○Pay限定キャンペーン」など

時間帯別の販促:タッチ決済の多い時間帯に合わせて「午後限定セール」などを実施

リピーター育成:データから「週1回来店しているお客様」などを分析し、特典やメッセージを配信

また、LINEやInstagramなどのSNSと連携させて、「キャッシュレス対応店舗」としてアピールすれば、新規顧客の獲得にもつながります。

今や、データを活用しない店舗は「チャンスを逃している」とも言われる時代です。タッチ決済を単なる「支払い手段」としてではなく、「マーケティングツール」として活用することで、売上アップに直結します。

他のキャッシュレス(QR決済・電子マネー)との連携は?

タッチ決済の導入をきっかけに、「他のキャッシュレス決済も導入したい」と考える店舗も増えています。たとえば、以下のようなキャッシュレス決済手段があります:

| 決済手段 | 特徴 |

|---|---|

| QRコード決済(PayPay、楽天ペイなど) | 若年層の利用率が高く、販促機能も充実 |

| 電子マネー(Suica、PASMOなど) | 交通系ICとして幅広い世代に人気 |

| バーコード決済(d払い、au PAYなど) | 各携帯キャリアのユーザーが多い |

多くの決済代行サービスでは、1つの端末で「タッチ決済+QR決済+電子マネー」のすべてに対応できる機種を提供しています。たとえば、AirペイやSTORES決済では、申請時に複数の決済方法を一括で申し込むことが可能です。

他の決済と連携することで、より多くのお客様に対応でき、機会損失を防げます。特に訪日外国人やキャッシュレス派の若年層にとっては、選択肢が多い店舗の方が選ばれやすい傾向にあります。

タッチ決済から広がるDX化の第一歩

タッチ決済の導入は、単なる「支払い手段の追加」にとどまらず、店舗の「デジタル化=DX(デジタルトランスフォーメーション)」の第一歩となります。

たとえば、タッチ決済に対応したPOSレジを導入すれば、売上管理・在庫管理・顧客分析まで一元化が可能になります。これにより、日々の業務が効率化され、従業員の負担も軽減できます。

また、売上データをもとにした経営判断や、顧客属性の分析によるマーケティング施策の実施も可能になります。たとえば、「20代の利用が多い時間帯にSNS広告を出す」など、データドリブンな戦略が立てられるようになります。

さらに、電子レシートやクラウド会計との連携、スタッフのシフト管理など、店舗全体の運営がスムーズになります。今後の小売業・飲食業は「アナログからデジタルへ」の流れがますます加速していくため、今から一歩踏み出すことが大きな差になります。

「Square」ならタッチ決済の導入から運用まで徹底サポート!

「タッチ決済で売上アップ!レジ操作と導入方法を解説!」のまとめ

ここまで、タッチ決済の導入にあたっての基本知識から、必要な機器、操作方法、顧客対応、そして導入後の活用方法までを詳しく解説してきました。

タッチ決済は、単なる「支払い手段」ではなく、店舗経営の効率化・顧客満足度の向上・売上アップに直結する、非常に強力なツールです。

しかも、導入のハードルは年々下がってきており、小規模店舗でも気軽に始められる環境が整っています。レジ操作も簡単で、スタッフ教育も最小限。加えて、売上データの可視化や分析が進み、今後のマーケティング施策にもつなげやすいのが大きな魅力です。

「現金対応だけで十分」と思っている店舗こそ、今こそタッチ決済の導入を検討してみてください。ほんの少しの投資と工夫で、確実に「選ばれる店舗」への第一歩を踏み出すことができます。