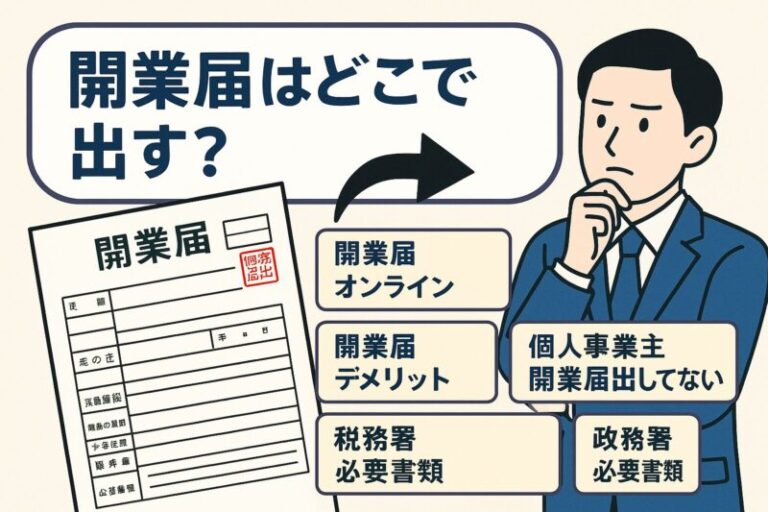

「開業届ってどこに出すの?」

「出さないとどうなるの?」

――個人事業主としての第一歩を踏み出すとき、多くの人が最初にぶつかる疑問です。

開業届は、税務署に「事業を始めます」と宣言する大切な書類。提出先や提出方法、メリット・デメリット、そして出さなかった場合の影響までを正しく理解しておくことで、後悔のないスタートが切れます。

本記事では、開業届の基本からオンライン提出の方法、書き方のポイント、節税につながる活用法まで、わかりやすく徹底解説します。

弥生のかんたん開業届なら「無料」で「かんたん」に開業届を作成できる!

開業届の提出先と基本ルール

・開業届はどこで出す?提出先の基本

・税務署での直接提出の流れ

・郵送で出す場合の手順と注意点

・オンライン提出(e-Tax)のやり方

・提出期限や遅れた場合のペナルティはある?

開業届はどこで出す?提出先の基本

開業届は、個人事業を始めるときに「私は事業を始めます」ということを税務署に知らせるための書類です。提出先は「事業を行う場所を管轄する税務署」になります。つまり、自宅で仕事をする場合は、自宅住所を担当する税務署です。これは国税庁のウェブサイトで住所から検索できます。例えば東京都新宿区なら「新宿税務署」が担当になります。間違えて別の税務署に出すと返送されてしまうので、必ず事前に確認しましょう。また、開業届は法律上「開業してから1カ月以内」に提出するのが原則です。提出は無料で、印紙なども必要ありません。ただし、税務署に行くときは本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参しましょう。

税務署での直接提出の流れ

直接税務署に提出する方法は、もっともオーソドックスで確実です。まず、開業届を事前に記入しておきましょう。税務署にも用紙は置いてありますが、事前に国税庁のサイトからダウンロードしておくとスムーズです。当日、税務署の窓口で「開業届を提出したい」と伝えると、担当者が内容を確認して受理印を押し、控えを返してくれます。この控えは、銀行口座開設や補助金申請などで必要になることが多いので大切に保管しましょう。所要時間は混雑していなければ10〜15分程度です。

郵送で出す場合の手順と注意点

税務署が遠い、忙しくて行けない場合は郵送提出も可能です。この場合、提出用と控え用の2部を作り、控え用には切手を貼った返信用封筒を同封します。控えには必ず自分の住所を書きましょう。郵送のときも本人確認書類のコピーは不要ですが、青色申告を同時に申請する場合は必要になることがあります。また、送付前に宛先の税務署名や住所をしっかり確認してください。普通郵便でも送れますが、確実に記録を残したい場合は「簡易書留」がおすすめです。

オンライン提出(e-Tax)のやり方

オンライン提出は、国税庁の「e-Tax」を使います。マイナンバーカードとカードリーダー、もしくはスマホ(マイナンバーカード読み取り対応機種)があれば、家からでも提出できます。e-Taxのメリットは、24時間いつでも提出できることと、控えもPDFで受け取れる点です。ただし、最初の登録やマイナポータルとの連携設定に少し時間がかかります。一度設定してしまえば、確定申告などもスムーズになるので、今後長く事業を続ける予定の人には特におすすめです。

提出期限や遅れた場合のペナルティはある?

開業届は法律で提出義務がありますが、遅れたからといって罰金などの直接的なペナルティはありません。ただし、青色申告を利用する場合は、その年の3月15日までに提出しないと、青色申告特典を受けられません。また、開業届がないと事業用口座開設や補助金申請ができないケースも多いです。遅れても提出は可能ですが、早めに出すほどメリットが大きいと言えるでしょう。

開業届の書き方と必要書類

・開業届に必要な基本情報とは?

・書き方見本でわかる記入のコツ

・事業の種類や屋号の記載方法

・必要書類一覧と準備のポイント

・修正が必要になった場合の対応方法

開業届に必要な基本情報とは?

開業届は見た目こそシンプルですが、記入する内容には大切な情報が詰まっています。記入する項目は、氏名・住所・生年月日・電話番号といった個人情報に加え、開業日、事業の種類、屋号(事業名)、事業開始場所の住所などがあります。開業日については、実際に事業を始めた日を基準にしますが、はっきり決めにくい場合は「仕事の準備を開始した日」でも問題ありません。屋号は必須ではなく、未記入でも提出できます。事業の種類は「ITサービス業」「飲食業」など、分かりやすく書くことがポイントです。銀行口座開設や補助金申請のときに使うため、開業届に書く内容はできるだけ正確にしておきましょう。

書き方見本でわかる記入のコツ

国税庁の公式サイトには開業届の記入例が掲載されています。特に間違いやすいのが「職業」と「事業の概要」の欄です。「職業」には大まかな業種を記入し、「事業の概要」にはどんなサービスや商品を提供するのかを簡潔に書きます。例えば職業は「デザイナー」、事業の概要は「グラフィックデザインの制作およびWebデザイン業務」といった形です。また、屋号は漢字・カタカナ・英語いずれも可能ですが、銀行口座にそのまま反映されるため、後で変えると手続きが面倒です。青色申告承認申請書を同時に出す場合は、青色申告の種類(65万円控除 or 10万円控除)を選びましょう。

事業の種類や屋号の記載方法

事業の種類は、できるだけ具体的に書くことが望ましいです。「製造業」だけより「家具製造業」、「飲食業」だけより「カフェ経営」の方が、税務署にも銀行にも伝わりやすくなります。屋号は事業の顔となる名前です。必ずしも法人のような正式登録は不要ですが、顧客の信頼やブランディングを考えると、シンプルで覚えやすい名前をつけると良いでしょう。屋号を変える場合は、変更届を出すだけでOKですが、銀行や取引先への連絡も必要になります。

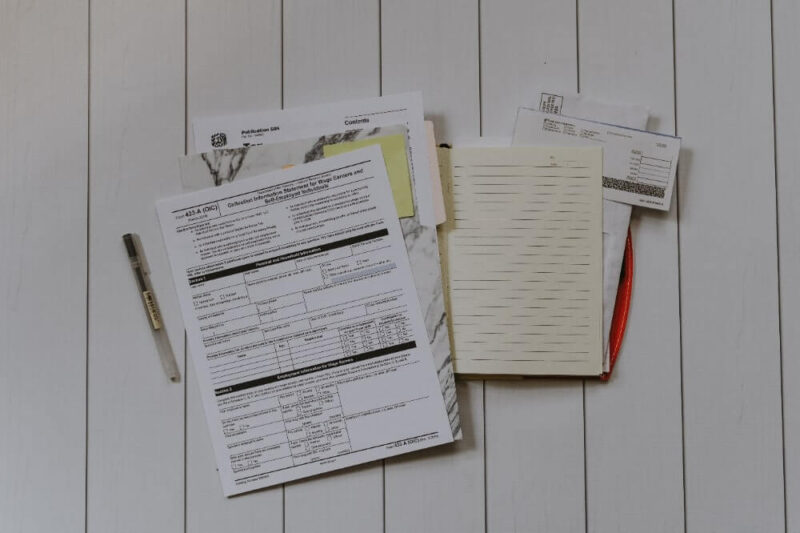

必要書類一覧と準備のポイント

開業届自体はA4用紙1枚ですが、状況によっては添付書類が必要です。たとえば青色申告承認申請書を同時に提出する場合は、その申請書も一緒に出します。また、個人番号(マイナンバー)記載欄があるため、本人確認書類(マイナンバーカード、または運転免許証とマイナンバー通知カードのセットなど)の提示やコピーが必要になることがあります。税務署に直接提出するなら原本を持参し、郵送やオンラインの場合はコピーやデータを添付します。

修正が必要になった場合の対応方法

もし提出後に記入内容に間違いが見つかった場合は、慌てなくても大丈夫です。「開業届の変更届出書」を提出すれば修正可能です。屋号の変更や住所の移転、事業内容の変更などは、この変更届出書を使います。オンラインで提出した場合も、再度e-Taxから修正手続きを行えます。間違いを放置すると、銀行口座や補助金申請時に不一致が発覚して面倒になるので、気づいたらすぐに対応するのがベストです。

弥生のかんたん開業届なら「無料」で「かんたん」に開業届を作成できる!

開業届のメリットとデメリット

・開業届を出す最大のメリット

・青色申告ができる条件

・社会保険や年金への影響

・デメリットや注意点

・出さない方がいいケースはある?

開業届を出す最大のメリット

開業届を出す最大のメリットは、税制上の優遇を受けられることです。特に「青色申告」ができるようになる点が大きいです。青色申告をすると、最大65万円の特別控除が受けられ、経費計上の幅も広がります。また、赤字を3年間繰り越せるため、初年度が赤字でも翌年以降の利益と相殺でき、節税効果が期待できます。さらに、開業届があれば銀行で「事業用口座」を開設しやすくなり、補助金や助成金の申請条件を満たすことも可能になります。これは事業をスムーズに拡大するための土台となります。

青色申告ができる条件

青色申告をするためには、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は開業日から2カ月以内、またはその年の3月15日までの早い方です。青色申告には10万円控除と65万円控除の2種類がありますが、65万円控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつけ、確定申告時に損益計算書や貸借対照表を提出する必要があります。また、期限を過ぎるとその年は白色申告になってしまうため、開業届提出と同時に申請するのがおすすめです。

社会保険や年金への影響

開業届を出して個人事業主になると、会社員のときに加入していた社会保険からは外れます。代わりに国民健康保険と国民年金への加入が必要になります。保険料や年金の金額は前年の所得に基づいて計算されるため、開業初年度は比較的負担が軽いこともあります。ただし、扶養に入っている場合は、開業と同時に扶養から外れることが多いので、手続きが必要です。また、小規模企業共済や国民年金基金など、将来の備えとして利用できる制度も増えます。

デメリットや注意点

開業届を出すことで、税務署に事業をしていることが正式に認知されます。これはメリットでもありますが、税務調査の対象になる可能性もゼロではありません。また、国民健康保険や国民年金の負担が増える場合もあります。さらに、事業所得としての申告が必要になり、帳簿や領収書の管理が必須になります。経理が苦手な人にとっては手間に感じるかもしれませんが、会計ソフトや税理士のサポートを活用すれば負担は軽減できます。

出さない方がいいケースはある?

短期的に副業をするだけで、すぐにやめる予定がある場合や、事業所得ではなく雑所得として申告する方が有利なケースでは、あえて開業届を出さない人もいます。ただし、この場合は青色申告が使えず、節税の面で不利になります。また、補助金や助成金の申請ができないなど、将来的な選択肢が狭まります。よほど明確な理由がない限り、開業届を出す方が安心です。

開業届を出さなかった場合の影響

・出さないと違法になる?

・税務上の不利益

・青色申告が使えないリスク

・融資や補助金の申請ができないケース

・後から提出する場合の注意点

出さないと違法になる?

結論から言うと、開業届を出さないこと自体に罰則はありません。法律では、事業開始から1カ月以内に提出することが義務付けられていますが、罰金や過料が発生するわけではありません。しかし、提出しないと税務署に事業の存在が認識されないため、青色申告や節税の恩恵を受けられません。また、税務署側から見て「事業を隠している」と誤解される恐れもあり、税務調査の際に不利になる可能性があります。

税務上の不利益

開業届を出さずに事業を行っていると、税務上は白色申告扱いになります。白色申告では青色申告のような65万円控除や赤字の繰越しができません。さらに、経費計上の自由度も下がるため、同じ所得でも税金の負担が増えます。例えば年収300万円で経費が100万円かかった場合、青色申告なら所得は200万円になり、控除によってさらに税負担を軽減できますが、白色申告では控除がほとんどなくなります。

青色申告が使えないリスク

青色申告は節税効果だけでなく、家族への給与を必要経費として計上できる「専従者給与制度」も利用できます。開業届を出していないと、この制度も使えません。例えば配偶者や親族に手伝ってもらい、その労働に対して給与を支払う場合、青色申告であれば全額を経費にできますが、白色申告では上限が決まっており、実際に支払った額が全額経費にならないこともあります。

融資や補助金の申請ができないケース

金融機関や自治体の補助金・助成金の申請時には、開業届の控えの提出が求められるケースが多いです。これは事業を行っている証明になるためです。開業届を出していないと、これらの制度を利用できず、資金調達のチャンスを逃してしまいます。特に創業融資は開業から間もない時期しか申請できないため、提出が遅れると申請期限を過ぎてしまうこともあります。

後から提出する場合の注意点

開業届は後から提出しても受理されますが、青色申告をその年から適用するには期限内に申請が必要です。例えば、開業から半年後に開業届を出しても、青色申告の期限を過ぎていれば、その年は白色申告になります。また、過去の開業日にさかのぼって記入することは可能ですが、税務署から追加の説明を求められることがあります。スムーズな事業運営のためにも、できるだけ早めに提出するのがベストです。

弥生のかんたん開業届なら「無料」で「かんたん」に開業届を作成できる!

賢く開業届を提出する方法まとめ

・オンライン提出を使いこなす

・郵送でのスムーズな手順

・税理士に依頼する場合のメリット

・自分でやる場合の時間短縮術

・提出後にやるべき手続きチェックリスト

・この記事のまとめ

オンライン提出を使いこなす

国税庁のe-Taxを使えば、自宅から24時間いつでも開業届を提出できます。マイナンバーカードと対応スマホ、またはカードリーダーが必要ですが、一度設定すれば確定申告や他の税務手続きもオンラインで行えるようになり、とても便利です。特に平日仕事で税務署に行けない人や、郵送の手間を省きたい人にはおすすめです。控えもPDFで受け取れるので、紙で保管する必要がないのもメリットです。

郵送でのスムーズな手順

郵送の場合、開業届は提出用と控え用の2部を作成し、控え用には返信用封筒と切手を同封します。返信用封筒には自分の住所を記入し、宛先は管轄の税務署の住所と名称を正確に書きましょう。普通郵便でも提出できますが、記録を残すために簡易書留を利用するのがおすすめです。これなら万が一の郵送事故にも対応できます。

税理士に依頼する場合のメリット

税務の知識があまりない人や、開業と同時に複雑な経理を始める必要がある人は、税理士に依頼するのも賢い選択です。税理士に頼めば、開業届だけでなく青色申告承認申請書や必要書類の準備まで代行してくれます。また、事業開始時の経費計上のアドバイスや節税のプランももらえるため、開業後の税金対策がスムーズになります。

自分でやる場合の時間短縮術

自分で提出する場合は、事前に国税庁のサイトから様式をダウンロードし、記入例を参考にしながら準備しましょう。屋号や事業内容の記載を先に考えておくと、当日慌てずに済みます。また、青色申告も同時申請するなら、必要書類を一括で準備することで、2度手間を防げます。オンライン提出を活用すれば、移動や待ち時間もゼロです。

提出後にやるべき手続きチェックリスト

開業届を提出したら、それで終わりではありません。事業用銀行口座の開設、会計ソフトの導入、必要に応じて許認可の取得(飲食業など)、そして国民健康保険・国民年金の切り替え手続きが必要です。さらに、事業用クレジットカードの作成や、小規模企業共済・iDeCoなど将来のための制度加入も検討しましょう。開業届はあくまでスタート地点であり、そこからの準備が事業成功のカギになります。

「開業届はどこで出す?オンライン・郵送・直接提出まで徹底解説!」のまとめ

開業届は、個人事業を始めるときの大切な第一歩です。提出先は事業を行う場所の管轄税務署で、方法は直接持参・郵送・オンラインの3つがあります。提出そのものに罰則はありませんが、出さないと青色申告や融資、補助金のチャンスを逃してしまいます。特に青色申告の65万円控除や赤字の繰越しは節税効果が高く、開業届の有無で税負担が大きく変わります。書き方は国税庁の見本を参考にし、屋号や事業内容をできるだけ明確にしましょう。提出後も銀行口座開設や保険・年金の切り替えなど、開業後の準備を忘れずに行うことが成功のカギです。早めの提出と正確な情報で、事業のスタートをスムーズに切りましょう。